Jene Gedanken

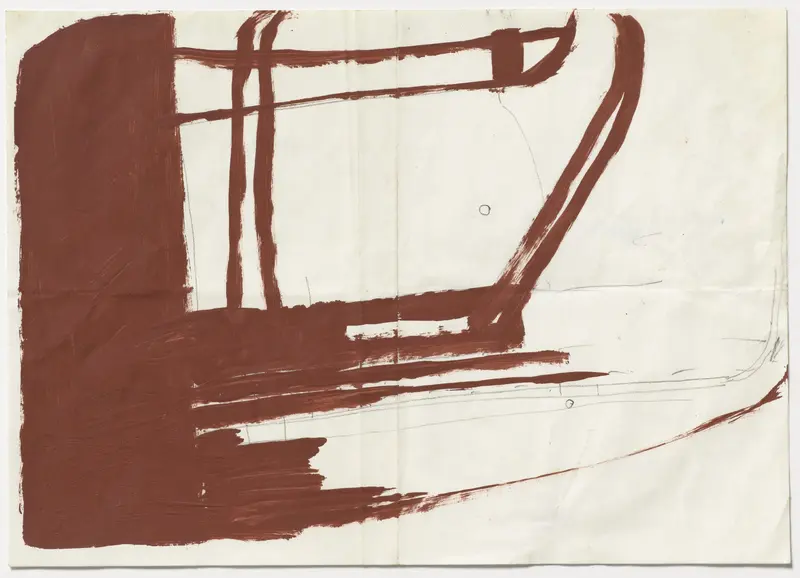

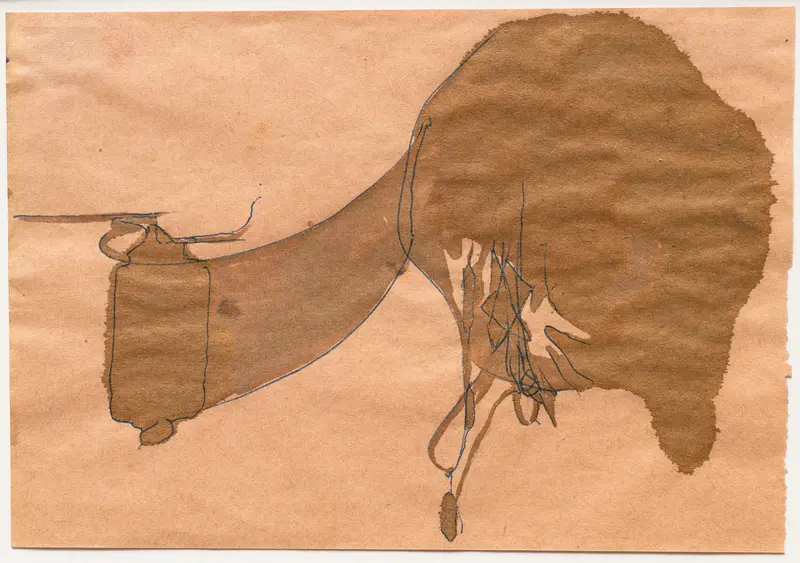

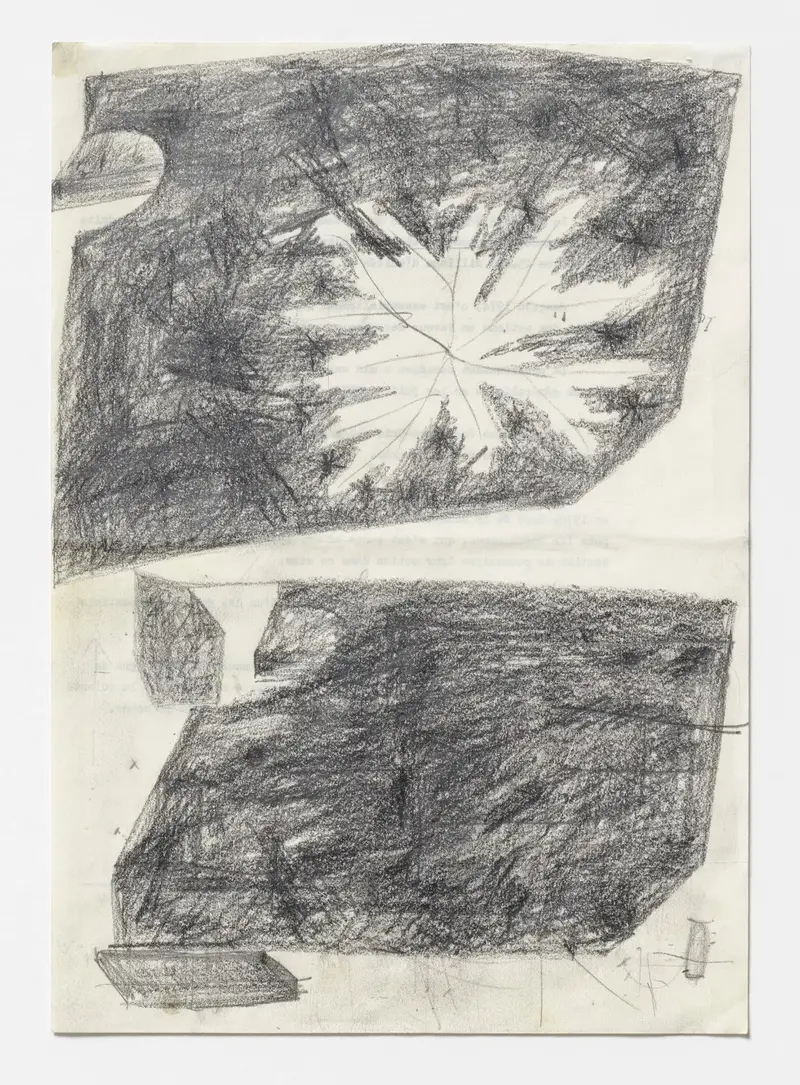

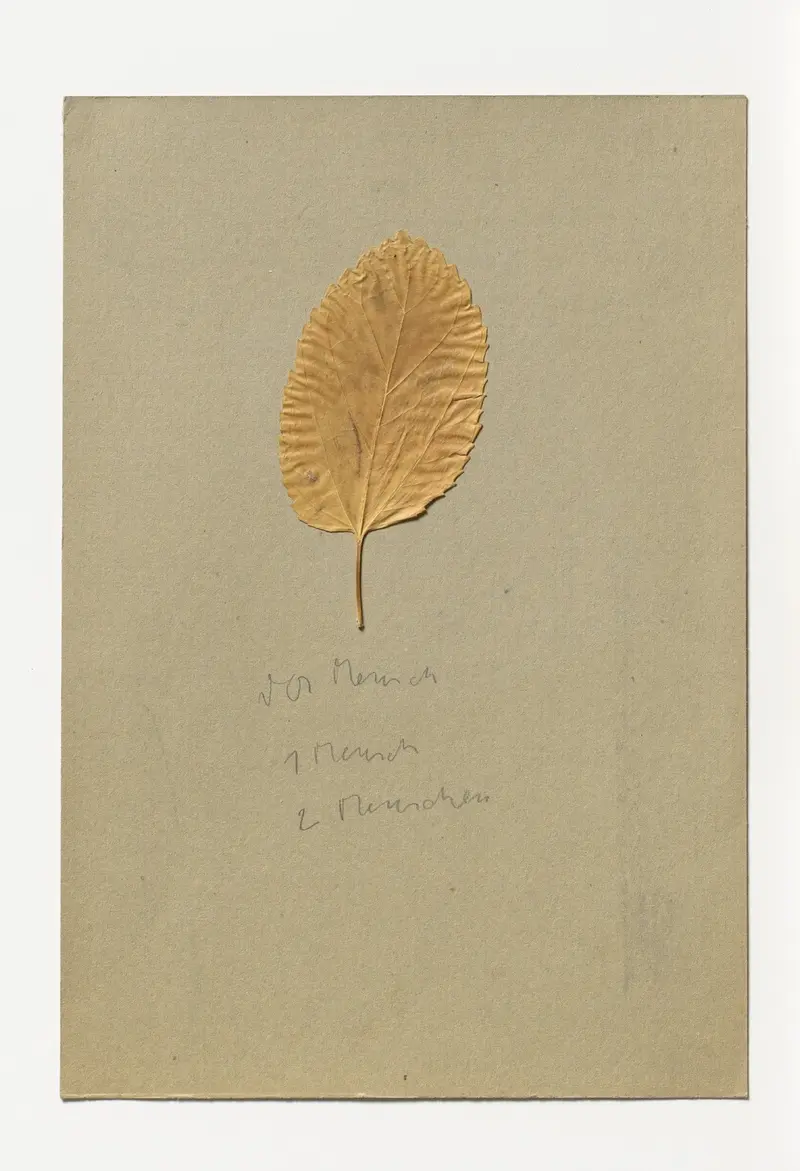

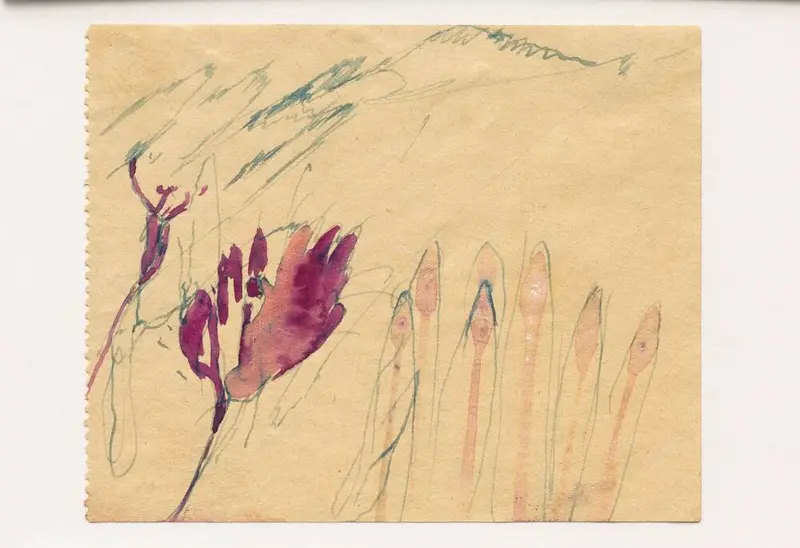

Jene Gedanken, die der frühen Papierarbeit Der Mensch 1 Mensch 2 Menschen bereits zugrunde gelegen haben mögen, manifestieren sich etwa 40 Jahre später umso deutlicher in Beuys Aktion 7000 Eichen. Bei der von Kritikern mitunter als Öko-Aktivismus abgewerteten sozialen Plastik ging es dem Künstler in erster Linie um die menschliche Seele: „Die Bäume sind nicht wichtig, um dieses Leben auf der Erde aufrecht zu erhalten. Nein, die Bäume sind wichtig um die menschliche Seele zu retten. Dieser Spinatökologismus, der interessiert ja nicht. Das einzige, was sich lohnt aufzurichten, ist die menschliche Seele. Ich meine jetzt nicht nur das Gefühlsmäßige, sondern [das] Erkenntniskräftige, die Fähigkeit des Denkens, der Intuition, der Inspiration, das Ich-Bewusstsein, die Willenskraft. Das sind ja alles Dinge, die sehr stark geschädigt sind in unserer Zeit. Die müssen gerettet werden. Dann ist alles andere sowieso gerettet (zitiert nach dem Film „Zeige deine Wunde. Kunst und Spiritualität bei Joseph Beuys“, Rüdiger Sünner, 2015)." Mensch, Tier und Pflanzenwelt sind Teil desselben Kreislaufs von Werden und Vergehen auf dieser Erde. Das thematisiert diese frühe Zeichnung und Collage ebenso wie die späte Großplastik 7000 Eichen, in welcher die Zeit sich als plastische Kraft auswirkt. Bei Der Mensch 1 Mensch 2 Menschen ist es eine zartere Andeutung, die das Blatt als Pars pro toto für den Baum erscheinen lässt. Die Form wirkt identisch – Stamm, Äste und Laubkrone spiegeln sich stilisiert im aufrecht gestellten Lindenblatt ab. Das braune Blatt, im Herbst vom Zweig des Baumes gefallen, wird bald wieder Teil des natürlichen Kreislaufs biologischer Prozesse. Darunter schreibt (oder zeichnet) Beuys die Worte „Der Mensch / 1 Mensch / 2 Menschen“ und verweist damit nicht nur auf die Analogie der Lebenszyklen, sondern lässt auch das Prinzip des pars pro toto erneut aufscheinen. Der Mensch steht gleichsam für die gesamte Menschheit, zwei Menschen für das Prinzip der Fortpflanzung. Leben und Tod folgen aufeinander, sich wiederholend über die Generationen und Zeitalter hinweg. Geht aber am Ende des Lebens nicht nur der Körper an die Natur zurück, sondern möglicherweise auch die Seele in einen großen spirituellen Kreislauf?

Beuys hat sich mit Fragen der Spiritualität, Philosophie, Religion und Geistesgeschichte zeitlebens intensiv auseinandergesetzt. So wird er auch das Lindenblatt nicht allein wegen seiner baumartigen Form ausgewählt haben, sondern er hat dessen mythologische Implikationen bewusst einfließen lassen. Das Lindenblatt, das im Nibelungenlied dafür sorgt, dass Siegfried an einer kleinen Stelle seines Rückens verwundbar bleibt, verweist auf die grundsätzliche Verletzlichkeit des Lebens. Die Sterblichkeit eint den Menschen mit der Tier- und Pflanzenwelt, was insbesondere in den zahlreichen Tierzeichnungen von Beuys immer wieder zum Thema wird. Die übergeordnete Idee der Einheit von Mensch und Natur fördert aber noch eine weitere Verbindungslinie in der Geistesgeschichte zutage: Der Kunstbegriff der Romantik, dem die Idee der Natur als schöpferische Kraft zugrunde liegt, hatte für Beuys einen bedeutenden Stellenwert. Nicht die Natur nachzubilden sei das Ziel der Kunst, sondern aus ihr Erkenntnis zu gewinnen und die eigene Imagination schöpferisch zu nutzen. Der Dichter der Romantik, Novalis, spitzte diese Kunstauffassung auf eine Weise zu, die Beuys kaum näher sein könnte: „Fast jeder Mensch ist in geringem Grad schon Künstler – Er sieht in der That heraus und nicht herein – Er fühlt heraus und nicht herein (Novalis Werke. Herausgegeben und kommentiert von Gerhard Schulz. Verlag C.H. Beck, München, 2001, S.394).

Johanna Adam, Kuratorin der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, hat die Ausstellung BEUYS – LEHMBRUCK. DENKEN IST PLASTIK (25. Juni bis 1. November 2021) kuratiert.